03 Mar

2022

11. Forum Klimaökonomie

Der Finanzsektor als Klimaschützer? Das Potenzial von Sustainable Finance

Virtuelles 11. Forum Klimaökonomie zu Sustainable Finance vereint Stimmen aus Forschung, Politik und Wirtschaft

© IfW

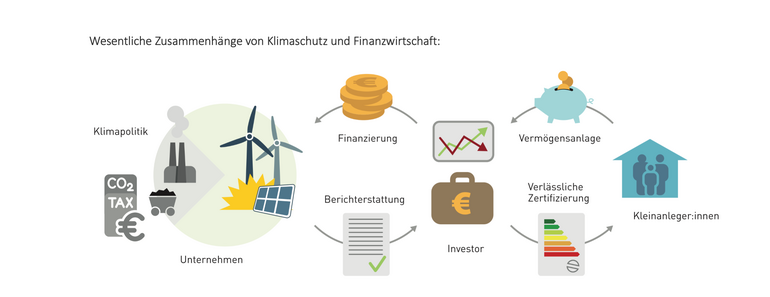

ESG, Green Bonds oder Taxonomie-Rechtsakt – im Abkürzungs- und Fachjargon der Sustainable-Finance-Welt könne man als Laie schon leicht mal den Überblick verlieren, stellt Moderatorin Conny Czymoch zu Beginn des 11. Forum Klimaökonomie fest. Grund genug sich im Rahmen des letzten Forums des Dialogs zur Klimaökonomie der Frage zu widmen, welche Rolle der Finanzsektor bei der Eindämmung des Klimawandels einnehmen könne. Welche Kriterien muss die Berichterstattung von Unternehmen in Finanz- und Realwirtschaft erfüllen, um Klima- und Transitionsrisiken ausreichend zu berücksichtigen? Führt die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen automatisch zur intendierten Reallokation von Kapitalströmen? Bestehen weitere Barrieren für die erforderlichen Investitionen in grüne Technologien? Antworten auf diese und weitere Fragen erhofften sich rund 190 Teilnehmende, die über die interaktive Event-Plattform das 11. Klimaforum verfolgt haben.

Besonders klimafreundliche Technologien sind auf niedrige Kapitalkosten angewiesen

Energy-Finance-Experte Prof. Dr. Bjarne Steffen (ETH Zürich) vermittelte eine wissenschaftliche Perspektive auf die Herausforderungen bei der Finanzierung klimaschonender Technologien. Der in der EU jährlich um 30-40 % steigende Investitionsbedarf im Energiesektor begründe sich zum einen durch die hohen Kosten für den Umbau der Energieinfrastruktur, zum anderen durch die hohe Kapitalintensität CO2-armer Technologien.

Zwar bestünde in Europa grundsätzlich kein Mangel an verfügbarem Kapital, jedoch verhalten sich viele Investoren hinsichtlich bestehender Unwägbarkeiten zurückhaltend - etwa beim Energieträger Wasserstoff. Um die Finanzierbarkeit klimafreundlicher Technologien in der Breite zu stärken, könne eine grüne Finanzpolitik verschiedene Maßnahmen ergreifen: Eine Senkung der Kapitalkosten dürfte Investitionen in Erneuerbare Energien begünstigen. Wesentliche Treiber für die Kapitalkosten seien neben dem allgemeinen Zinsniveau technologiespezifische Zinsmargen und Renditeerwartungen sowie Emissionshandelssysteme. Ebenfalls Einfluss auf die Kapitalkosten haben auch Marktinitiativen, wie die Divestment-Aktivitäten öffentlicher Pensionskassen oder spezielle Förderprogramme staatlicher Investitionsbanken.

Sustainable Finance: kein grüner Finanzbereich, sondern zukunftsfähiges Finanzsystem

Ein vielschichtiges Bild von Sustainable Finance zeichnete anschließend Kristina Jeromin, Co-Vorsitzende des Cluster for Green and Sustainable Finance Germany. Sustainable Finance sei weit mehr als die Förderung nachhaltiger Finanzprodukte. Ziel sei ein zukunftsfähiges Finanzsystem, das Menschen und Unternehmen im notwendigen Transformationsprozess unterstütze.

Deutschland habe das ehrgeizige Ziel, „ein führender Standort für Sustainable Finance“ zu werden, habe es bislang jedoch verpasst, notwendige Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels umzusetzen. Dafür notwendig sei neben einem hohen Ambitionsniveau auch Transparenz im Finanzsystem und in Finanzierungsmechanismen. Die Akteure des Finanzbranche hielt Kristina Jeromin dazu an, Nachhaltigkeit nicht als eine Nische, sondern als ein systemisches Arbeitsfeld zu begreifen. Nur so könne der Sektor die für den Wandel notwendigen Innovationen erreichen, etwa im Bereich der digitalen Erfassung und Verarbeitung von Nachhaltigkeitsinformationen. Kritisch sah Jeromin die aktuelle Debatte rund um die EU-Taxonomie, da sie den Finanzsektor von dem von ihr angeregten systemischen Pfad abbringe.

Expert:innen berichten über Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis in vorgelagerter Serie von Diskussionsrunden

Nach den beiden Keynotes berichteten Dr. Kai Lessmann, Dr. Franziska Schütze und Dr. Gunnar Gutsche über die Serie von Roundtable-Diskussionen mit jeweils etwa 20 Teilnehmenden, die am 23. Februar, 24 Februar und am 2. März zu verschiedenen Themen des Hintergrundpapiers zum 11. Forum Klimaökonomie stattgefunden hatten. In ihren Interviews stellten sie Kernergebnisse und -erkenntnisse der Diskussionen kurz dar:

© PIK Potsdam

Kernaspekte des Roundtables „Mobilisierung von Investitionen: Reicht der CO2-Preis aus, um klimafreundliche Kapitalmärkte zu schaffen?" am 24. Februar 2022

- Der CO2-Preis ist das Leitinstrument der Klimapolitik. Er ist der Antrieb für die Transformation der Realwirtschaft und zentrale Voraussetzung für klimaneutrale Investitionen. Unsicherheit über die Entwicklung des CO2-Preises erzeugen Investitionsrisiken. Auch volatile CO2-Preise wurden von Finanzinstitutionen als Risiko und Investitionshemmnis genannt. Ebenso unterstrichen Unternehmen, diese erhöhten Risiken erschwerten ihre Transformation hin zur Klimaneutralität. Ein entschiedenes Handeln des Staates wurde wiederholt eingefordert, etwa indem die öffentliche Hand durch Garantien oder Differenzverträge (carbon contracts for difference) einen Teil der Risiken übernimmt.

- Verminderte Risiken senken insbesondere die Kapital- und Investitionskosten. Besonders Technologien mit hohen Kapitalintensitäten würden dabei besonders profitieren. Zur Senkung der Kapitalkosten wurde auch die Anpassung von Eigenkapitalanforderungen diskutiert. Hierbei sei jedoch Vorsicht geboten: Statt diese generell abzusenken, sollten Nachhaltigkeitsbewertungen durch Ratings eingeführt werden. Das geringere Risiko nachhaltiger Investitionen würde über die Ratings zielgerichteter zu geringeren Eigenkapitalanforderungen führen.

- Für energie- und emissionsintensive Unternehmen sind weniger hohe Kapitalkosten als hohe Inputkosten entscheidend. Schnell steigende Energiekosten reduzieren hier die Spielräume, die Umstellung der eigenen Prozesse hin zu Klimaneutralität aus dem bisherigen Geschäft zu finanzieren. Aus Sicht dieser Unternehmen beschränkt der aktuelle CO2-Preis die Finanzmittel für die Transformation und gefährdet ihre Wettbewerbsfähigkeit während ihrer Transformation.

Kernaspekte des Roundtables „Den Blick in die Zukunft wagen: Vorausschauende Berichterstattung als Wegbereiter einer klimaneutralen Wirtschaft?“ am 2. März 2022

- Die Diskussion hat gezeigt, dass zwar immer mehr Nachhaltigkeitsberichterstattung stattfindet, diese aber oft noch sehr uneinheitlich, nicht verifizierbar und teilweise auch nur qualitativ und selektiv ist. Studien zeigen einen positiven Effekt von verpflichtender Berichterstattung auf die Emissionsreduktion von Unternehmen. Die mit einer Offenlegungspflicht einhergehende Vereinheitlichung von Nachhaltigkeitsberichterstattung könnte ein wertvoller Hebel sein, um auch Unternehmen zu erreichen, die in diesem Bereich bisher weniger gut aufgestellt sind.

- Immer mehr Unternehmen aus Finanz- und Realwirtschaft bekennen sich zum Ziel der Klimaneutralität, vielen fehlt aber nach wie vor eine Strategie und eine konkrete Vorstellung davon, welche Risiken, Chancen und Investitionen damit einher gehen. Dies liegt auch daran, dass es bisher an geeigneten Szenarien für den Einsatz im unternehmensspezifischen Kontext mangelt und auch die Politik an vielen Stellen daran scheitert, die notwendige Sicherheit über zukünftige Rahmenbedingungen zu vermitteln. Die zur Verfügung stehenden Szenarien, beispielsweise die des Network for Greening the Financial System (NGFS), differenzieren nicht ausreichend nach regionalen und sektoralen Gesichtspunkten. Es bedarf eines Bündnisses aus staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren, das die Wirtschaft bei der Ausgestaltung unternehmensspezifischer Transitionspläne unterstützt. Daher ist es wichtig, vorausschauende Indikatoren der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verbessern. Daran anschließend ergibt sich die Notwendigkeit, die Transitionspläne während der Umsetzungsphase zu verifizieren.

- Insgesamt birgt eine zukunftsgerichtete Form der Nachhaltigkeitsberichterstattung das Potenzial, einen viel größeren Teil der Wirtschaft mit nachhaltigen, etwa an ökologischen Kriterien ausgerichteten, Finanzierungsinstrumenten zu erreichen. Dies kommt vor allem Unternehmen in den Sektoren zu Gute, die vor den größten Transformationsaufgaben stehen, etwa in der Schwerindustrie.

Kernaspekte des Roudntables „Nachhaltigkeit im privaten Portfolio: Ist Transparenz der Schlüssel zu mehr nachhaltigen Investitionsentscheidungen?" am 23. Februar 2022

- Anleger:innen sind zunehmend an nachhaltigen Geldanlagen interessiert, haben aber oft keine oder nur geringe Kenntnisse über nachhaltige Geldanlagen. Die zwar erwünschte Transparenz stellt allerdings nicht die größte Barriere bei der nachhaltigen Geldanlage dar, sondern vielmehr ihre Komplexität. Der Zeitaufwand bei der Suche nach adäquaten nachhaltigen Anlageprodukten wird als zu hoch empfunden. Prinzipiell sind aktuelle politische Ansätze (z.B. im Rahmen von der Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II, der Offenlegungsverordnung, der EU-Taxonomie, oder die Einführung von staatlichen Nachhaltigkeitslabels) zur Überwindung dieser Hürden geeignet.

- Die von der MiFID II vorgegebene Frage nach Nachhaltigkeitspräferenzen der Anleger:innen bei der Anlageberatung zu nachhaltigen Geldanlagen hat aus Sicht der Beratungspraxis noch viele Baustellen: Die Implementierung müsse aus einem Guss erfolgen hinsichtlich der zeitlichen, aber auch der inhaltlichen Abstimmung der Maßnahmen. Wie die Diskussion zur EU-Taxonomie verdeutliche, bestehe kein einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit, auch nicht auf Seiten der Anleger:innen. Der entstehende Zuwachs an Komplexität im ohnehin bereits aufwändigen Beratungsprozess könne hier zu einem grundsätzlichen Abraten von nachhaltigen Produkten führen. Auch seien weder Berater:innen noch EDV derzeit in der Lage, die vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen.

- Mindeststandards und Labels könnten insbesondere eine Hilfe für Anleger:innen darstellen, die keine Anlageberatung bei der Bank wahrnehmen, da sie sowohl die Transparenz als auch das Vertrauen der Anleger:innen erhöhen. Tatsächlich haben Anleger:innen starke Präferenzen für Labels, während der Kenntnisstand über deren Inhalt eher gering ist. Aus Gründen des Verbraucherschutzes sei vor blindem Vertrauen in Nachhaltigkeitslabel zu warnen. Es bestehe die Gefahr, dass Anleger:innen diese mit anderen finanziellen Aspekten, wie einem geringeren Risiko von gelabelten Produkten, verknüpfen. Wie im Hintergrundpapier beschrieben, könnten Anleger:innen solche Label auch als Heuristiken verwenden, falls der Anlageprozess zu komplex ist – dabei jedoch andere Anlageziele und wichtige Aspekte bei der Geldanlage (wie Gebühren) außer Acht lassen.

- Zusammengefasst zeigt sich: Transparenz ist wichtig, muss aber sinnvoll gestaltet werden. Nicht wünschenswert sind zu viele und komplexe Informationen, die sowohl die Beratungs- als auch Nachfrageseite verwirren. Wichtiger ist zunächst eine Erhöhung der Kenntnisse über nachhaltigen Geldanlagen, die sogenannte sustainable financial literacy, sowohl bei Anleger:innen als auch bei Berater:innen.

Panel-Diskussion: Was kann der Finanzsektor fürs Klima leisten?

© IfW

In der abschließenden Panel-Diskussion trafen die beiden Keynote-Sprecher:innen Bjarne Steffen und Kristina Jeromin auf jeweils eine Stimme aus dem Finanzsektor und aus der verarbeitenden Industrie. Wiebke Merbeth, Nachhaltigkeitschefin bei der Kapitalverwaltung BayernInvest, wies zu Beginn darauf hin, dass bestehende politische Unsicherheiten einen noch stärkeren Dialog zwischen allen beteiligten Akteuren erfordern. Auch Christoph Reißfelder, Experte für Energie- und Klimapolitik beim Chemieunternehmen Covestro, sieht in der zeitgleichen Veränderung politischer und makroökonomischer Rahmenbedingungen eine sehr große Herausforderung für die Erstellung langfristiger Investitionspläne. Hierbei sieht er eine enge Verknüpfung zwischen Unternehmen der Finanz- und Realwirtschaft, die ein beidseitiges Vertrauen in mögliche Transformationspfade voraussetzt.

Unterstützung von staatlicher Seite, etwa in Form von Public-Private-Partnerships, können hier ein wertvolles Instrument sein, um Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit zu erzielen. Ein Beispiel hierfür sei die Etablierung zirkulärer Produktionsabläufe, deren Kosten nach wie vor sehr hoch sind. Unterstützung erhielt er dabei von Bjarne Steffen, nach dessen Einschätzung die größte Herausforderung in der Transformation von Industrien liegt, für die noch keine wettbewerbsfähigen alternativen Prozesse bzw. Technologien bereit stehen. Dabei sei auch ein Kompetenzaufbau innerhalb der Finanzbranche notwendig, um diese industriespezifischen Herausforderungen adäquat lösen zu können. Alle Panelist:innen zeigten sich hinsichtlich der Erfolgsaussichten der notwendigen wirtschaftlichen Transformationen optimistisch. Auch wenn dieser Wandel manchmal unangenehm und unbequem sei, wähnen sie die Akteure Ihrer Branchen auf dem richtigen Weg.

Das festgelegte Ziel der Klimaneutralität erfordert eine rasche Dekarbonisierung der Wirtschaft. Sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union wird dem Finanzsektor eine immer größere Rolle bei der Erreichung dieses Ziels zugeschrieben. Dieses Hintergrundpapier bietet einen Überblick zu den mit dem Begriff „Sustainable Finance“ verknüpften Handlungsfeldern, Akteuren und Maßnahmen. Genauer wird betrachtet, welche Hebel steuern, wie Investoren bzw. Kapitalmärkte über Investitionen in emissionsarme Aktivitäten bzw. ihren Rückzug aus emissionsintensiven Aktivitäten entscheiden, und welche Rahmenbedingungen notwendig sind, um unterschiedlichen Investorengruppen gut informierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Weitere Veranstaltungen

- Anleger:innen sind zunehmend an nachhaltigen Geldanlagen interessiert, haben aber oft keine oder nur geringe Kenntnisse über nachhaltige Geldanlagen. Die zwar erwünschte Transparenz stellt allerdings nicht die größte Barriere bei der nachhaltigen Geldanlage dar, sondern vielmehr ihre Komplexität. Der Zeitaufwand bei der Suche nach adäquaten nachhaltigen Anlageprodukten wird als zu hoch empfunden. Prinzipiell sind aktuelle politische Ansätze (z.B. im Rahmen von der Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II, der Offenlegungsverordnung, der EU-Taxonomie, oder die Einführung von staatlichen Nachhaltigkeitslabels) zur Überwindung dieser Hürden geeignet.