BioSDG - Die „Sustainable Development Goals“: Welchen Beitrag leistet die Bioökonomie?

Projektbeginn: 01.04.2020 — Projektende: 31.10.2023

In den vergangenen Jahren haben eine wachsende Zahl an Regierungen nationale Bioökonomiestrategien erarbeitet, die ihre Vorstellungen über einen Wandel zu einer auf erneuerbaren Ressourcen beruhenden Wirtschaft definieren. In Deutschland soll die im Januar 2020 verabschiedete nationale Bioökonomiestrategie dazu beitragen, die internationale Verantwortung in Bezug auf die Welternährung und den Klima-, Ressourcen- und Umweltschutz wahrzunehmen, und dabei das Land als dynamischer Forschungs- und Innovationsstandort für bio-basierte Produkte, Energien, Verfahren und Dienstleistungen zu etablieren.

Dieses Forschungsvorhaben baut auf dem Vorgänger Projekt „BioNex“ auf. In BioNex ging es darum zukünftige Bioökonomieaktivitäten die potenziell globale Märkte beeinflussen können zu erfassen, und deren Auswirkungen auf regionale und globale Agrarmärkte zu bewerten. Das BioSDG Projekt evaluiert nun wie die Transformation zur Bioökonomie einen Beitrag zur Erreichung der UN Sustainable Development Goals (SDGs) leisten, und sich Zielkonflikte zwischen einzelnen SDGs ergeben könnten. Diese Zielkonflikte können entstehen, da der Ausbau der Bioökonomie mit einer verstärkten Nutzung der knappen Ressource Land einher geht.

Besonderer Fokus liegt in diesem Projekt auf der Erzeugung von Bioenergie mit anschließender Kohlenstoffspeicherung (so genannte BECCS „Bioenergy with Carbon Capture and Storage“). 85 Prozent der vom Weltklimarat IPCC untersuchten Szenarien zum Erreichen des Zwei-Grad-Ziels gehen davon aus, dass solche negative Emissionstechnologien zum Einsatz kommen müssten. Aber auch die Anwendung von BECCS resultiert in einem Anstieg des Biomassebedarfs, da für die Bioenergieerzeugung Feldfrüchte, aber auch Holzbiomasse, benötigt wird. Neben Rückkopplungseffekten auf Nahrungsmittelpreise birgt zudem die Ausweitung von Agrarflächen in bisher ungenutzte Naturflächen, oder durch die Umwandlung von Wald, weitere potentielle Zielkonflikte bezüglich der Erreichung der SDGs.

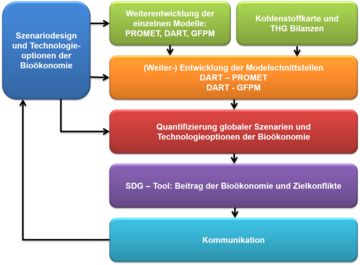

Um diese Zielkonflikte zu evaluieren werden in diesem Forschungsansatz ökonomische und biophysikalische Modelle miteinander gekoppelt und verschiedene Zukunftsszenarien modelliert. Bei den Modellen handelt es sich um das globale allgemeine Gleichgewichtsmodell DART-BIO (Kiel Institut), dem Pflanzenwachstumsmodel PROMET (LMU) und dem globalen Forstmarktmodel GFPM (Thünen Institut). Durch die Kopplung dieser drei Modelle ist es möglich globale und sektorale Interdependenzen und Rückkopplungen über die Märkte genauso zu berücksichtigen wie lokale Rückkopplungs- und Anpassungseffekte in der land- und forstwirtschaftlichen Produktion und Landnutzung, und die daraus resultierenden Effekten auf Ernährungssicherheit, Biodiversität und das Klima.

Kontakt