Haushaltskonsolidierung belastet Konjunkturaussichten, Inflation sinkt deutlich

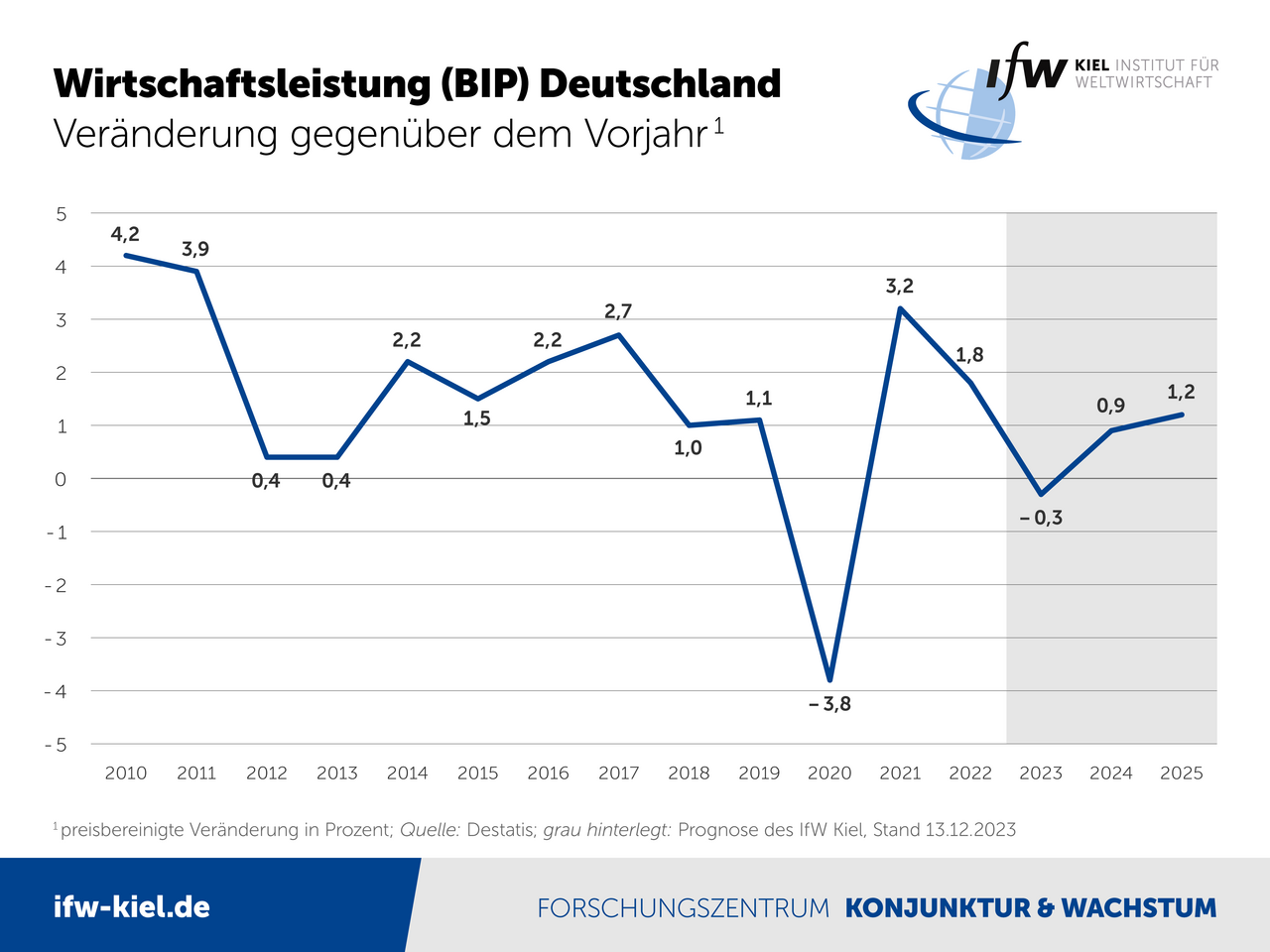

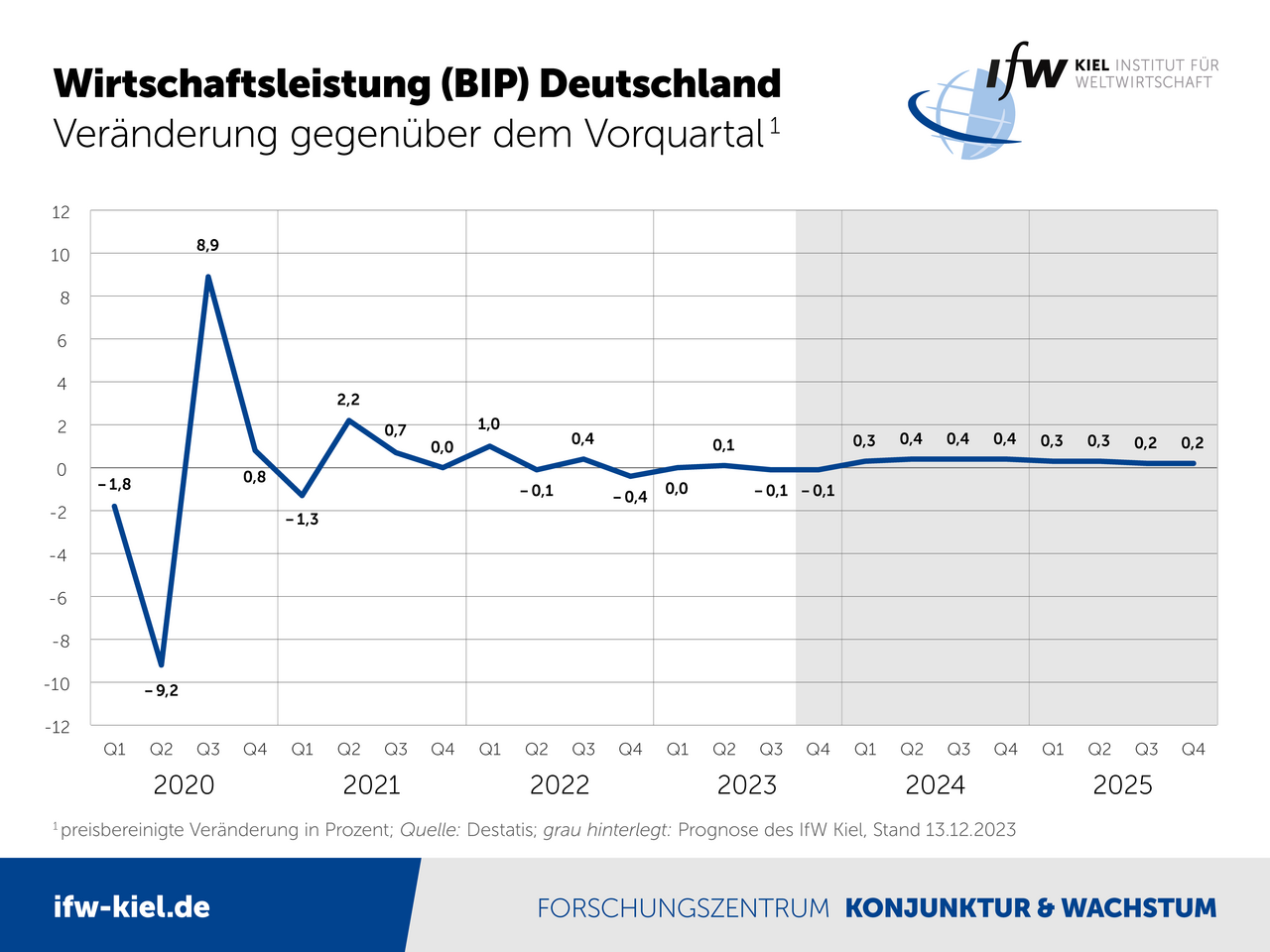

Die deutsche Konjunktur kommt laut Winterprognose des IfW Kiel nur langsam wieder in Fahrt, und die Abwärtsrisiken haben deutlich zugenommen. Im laufenden Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,3 Prozent nachgeben, minimal weniger als in der Herbstprognose erwartet (minus 0,5 Prozent). Die Aussichten für die Folgejahre haben sich vor allem aufgrund der anstehenden Haushaltskonsolidierung eingetrübt. Die konjunkturellen Folgen hängen maßgeblich von den konkreten Einsparungen und der Stärke der Folgeeffekte ab, über die große Unsicherheit herrscht. Im nächsten Jahr steigt die Arbeitslosigkeit wohl leicht an, die Inflationsrate sinkt auf unter 2 Prozent, die verfügbaren Einkommen ziehen deutlich an. Ein Aufschwung der Weltkonjunktur lässt noch auf sich warten.

00.00

Sie blicken optimistischer auf die deutsche Wirtschaft als noch im vergangenen Winter – aus welchem Grund?

Der wesentliche Grund für die Aufwärtsrevision ist, dass sich die Weltwirtschaft deutlich kräftiger von dem Corona-Schock erholt, als wir das im Winter noch vorausgesehen hatten, und das bedeutet, dass von der Exportwirtschaft kräftige Impulse auf die deutsche Industrie ausgehen. Wir haben dort nahezu einen perfekten V-Verlauf, wenn wir uns die Warenexporte anschauen, wir sind also tief eingebrochen am Beginn der Krise, aber wir kommen sehr zügig jetzt auch aus diesem Tal wieder heraus, und das ist insgesamt der Grund für die Aufwärtskorrektur. Dass wir nicht noch stärker aufwärts revidieren liegt allerdings daran, dass wir in der Binnenkonjunktur eine W-Formation haben, also durch die zweite Welle gab es einen deutlichen Rückschlag, insbesondere beim privaten Konsum, und beides zusammengenommen ergibt dann immer noch eine Aufwärtsrevision, aber die Binnenwirtschaft hinkt deutlich hinterher.

01.15

Welche Risiken bestehen für den konjunkturellen Ausblick?

Ganz klar ist der Pandemieverlauf weiterhin die größte Unbekannte, wenn es dort zu weiteren Verzögerungen im Pandemieverlauf kommt, das ist aber nicht der einzige Faktor. Was wir schlecht abschätzen können ist, wie viele Unternehmen jetzt aufgrund der Krise so in Bedrängnis geraten, dass sie den nächsten Aufschwung gar nicht mehr erleben und diesen dann auch nicht tragen können. Wenn wir es dort mit einer größeren Insolvenzwelle zu tun haben sollten, dann würde von dieser Seite der Aufschwung behindert. Es gibt aber auch die Chance, dass sich die Konjunktur im laufenden Jahr noch lebhafter entwickelt, als wir das derzeit vorhersehen, während der Pandemie konnten die Haushalte viele Konsumaktivitäten nicht entfalten, deshalb ist viel Einkommen liegen geblieben, wir rechnen mit 230 Milliarden Euro, die die privaten Haushalte jetzt zusätzlich auf der hohen Kante haben, und je mehr sie davon mobilisieren, für nachholende Käufe, desto kräftiger und desto schneller kann die Binnenkonjunktur zurückkommen, das ist dann aber auch mit zusätzlichen Inflationsrisiken verbunden.

02.33

Deutschlands Schulden sind durch die Corona-Krise stark gestiegen, was bedeutet das für die nächste Bundesregierung?

Mit der kräftigen Erholung in diesem Jahr entfällt dann aber für das kommende Jahr zugleich jede Grundlage für Staatsaugaben auf Pump im großen Stil. Ein abermaliges Aussetzen der Schuldenbremse ist daher ökonomisch nicht zu begründen. Das strukturelle Defizit des Staates fällt im kommenden Jahr um 40 Milliarden Euro zu hoch aus. Die nächste Bundesregierung steht damit von Beginn an unter Konsolidierungsdruck, zumal wenn man zusätzlich berücksichtigt, dass jetzt ja von Jahr zu Jahr steigende Belastungen durch die demografische Alterung hinzukommen. Hierauf ist das Deutschland unzureichend vorbereitet, die Verteilungskonflikte dürften sich daher in der nächsten Legislaturperiode erheblich verschärfen.

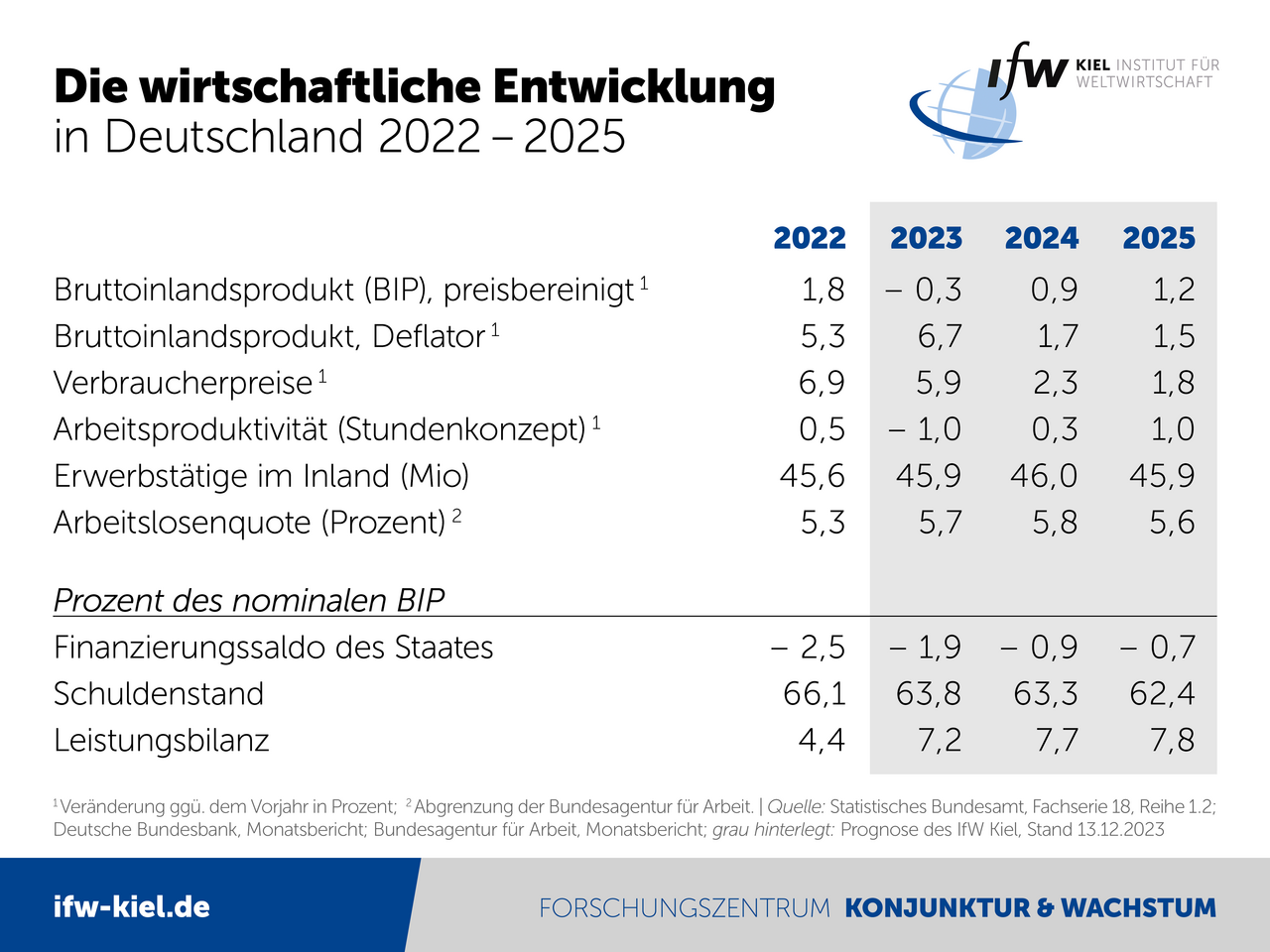

Unter den vom IfW Kiel gemachten Annahmen zu den Folgen der Haushaltskonsolidierung fällt der Bundesetat in den kommenden beiden Jahren um jährlich rund 30 Mrd. Euro kleiner aus, was die Zuwachsrate für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2024 um gut 0,3 Prozentpunkte reduziert. Die Wirtschaftsleistung legt dann um 0,9 Prozent zu (Herbstprognose: 1,3 Prozent). Für 2025 erwartet das IfW Kiel aktuell einen Zuwachs von 1,2 Prozent (bislang 1,5 Prozent).

Schlagen die Einsparungen stärker auf die Konjunktur durch oder fallen sie stärker aus, ist auch eine noch schwächere Entwicklung möglich. Eine Rezession ist 2024 zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

„Nach dem Urteil aus Karlsruhe fehlt ein belastbarer Haushaltsplan, weil die Bundesregierung hierfür keinen Plan B hatte. Daher stehen nun in wichtigen Bereichen der Wirtschafts- und Finanzpolitik erneut Koalitionsverhandlungen an. Die Konsolidierung und die Unsicherheit über das Ergebnis betreffen nicht nur unsere Konjunkturprognose, sondern belasten auch das Handeln der Wirtschaftsakteure. Der Investitionsattentismus nimmt so noch weiter zu“, sagte Stefan Kooths, Konjunkturchef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel), anlässlich der heute erschienenen Winterprognosen für Deutschland und die Weltwirtschaft.

Insgesamt ist die konjunkturelle Dynamik in Deutschland verhalten, und die Wirtschaft müht sich aus der Stagnation. Stütze ist der private Konsum, er dürfte in den kommenden beiden Jahren um jeweils rund 1,5 Prozent zulegen. Dahinter stehen kräftige Zuwächse der real verfügbaren Einkommen vor allem infolge der höheren Lohnabschlüsse bei gleichzeitig sinkender Inflation.

Hohe Finanzierungskosten belasten die Baubranche noch weit bis ins nächste Jahr hinein. Die Bauinvestitionen sinken in diesem (-1,6 Prozent) und nächstem Jahr (-2,5 Prozent) wohl deutlich.

Geopolitik: Chinas Wirtschaft verliert an Dynamik

Impulse seitens der Weltwirtschaft lassen vorerst auf sich warten. Sie dürfte in diesem und in den kommenden beiden Jahren nur moderat um rund 3 Prozent zulegen. Dabei gelingt den USA eine sanfte konjunkturelle Landung im neuen Zinsumfeld, ohne dass die Wirtschaft in die Rezession rutscht. Sie dürfte um 2,4 Prozent (2023), 1,5 Prozent (2024) und 2,0 Prozent (2025) zulegen.

Chinas Wirtschaft verliert absehbar an Dynamik, nicht zuletzt auch aufgrund Pekings geopolitischem Ziel, Abhängigkeiten vom Westen zu reduzieren. Laut Prognose legt die Wirtschaftsleistung nach 5,4 Prozent (2023) in den kommenden Jahren nur noch um 4,7 Prozent bzw. 4,6 Prozent zu. Auch hier sind die Abwärtsrisiken gestiegen.

„China ist nach dem Platzen der Immobilienblase in einer strukturellen Wachstumskrise mit sinkender Erwerbsbevölkerung und steigender Arbeitslosigkeit. Geopolitische Spannungen gewinnen an Sichtbarkeit und sind ein erhebliches Risiko für die Konjunktur rund um den Globus. Die USA und China streiten nicht nur um Handelsfragen, sondern auch um die Vormachtstellung im Pazifik. Auch zwischen der EU und China nahmen Differenzen zuletzt zu. Die Wiederwahl eines US-Präsidenten Donald Trump 2024 würde hier wohl wie ein Brandbeschleuniger wirken“, sagte Moritz Schularick, Präsident des IfW Kiel.

Deutsche Exporte werden in diesem Jahr wohl um 1,4 Prozent sinken, im Jahr 2024 stagnieren und erst im Jahr 2025 wieder deutlicher zulegen. Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss steigt wieder deutlich über 7 Prozent.

Inflationsrate sinkt, Arbeitslosigkeit steigt

Die Inflationsrate dürfte in den nächsten beiden Jahren spürbar bis auf unter das 2-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) sinken. Sowohl von den Energiepreisen als auch den Lebensmittelpreisen gehen inflationsdämpfende Effekte aus.

Insgesamt dürfte die Jahresinflation bei 5,9 Prozent (2023), 2,3 Prozent (2024) und 1,8 Prozent (2025) liegen. Die Kernrate (ohne Energie) liegt rund 0,5 Prozentpunkte höher. Im nächsten Jahr dürfte die EZB die Zinsen deutlich senken.

Am deutschen Arbeitsmarkt zeigen sich Spuren der Konjunkturschwäche. Der Beschäftigungsaufbau kam im Sommer zum Erliegen, gleichzeitig nimmt die Zahl der Arbeitslosen zu. Die Arbeitslosenquote steigt laut Prognose auf 5,7 Prozent (2023) und 5,8 Prozent (2024) und geht anschließend leicht zurück auf 5,6 Prozent (2025).

Die Staatsschulden sinken in Relation zur Wirtschaftsleistung deutlich. Die hohen Preise und Lohnabschlüsse führen zu steigenden Steuereinnahmen, gleichzeitig entfallen durch die Konsolidierung Ausgaben. Das Finanzierungsdefizit des Staates dürfte von 1,9 Prozent in Relation zum BIP (2023) auf 0,7 Prozent (2025) zurückgehen. Der Schuldenstand sinkt im gleichen Zeitraum von 63,8 Prozent auf 62,4 Prozent.

Trotz Haushaltskonsolidierungen dürften die gesamtstaatlichen Defizite weiter über der Marke von 0,35 Prozent in Relation zum BIP liegen. Die höheren Defizite dürften aber konform mit den Vorgaben der Schuldenbremse sein.

Audio: Fragen und Antworten von Stefan Kooths

1. Wie wird sich die Konjunktur im nächsten Jahr entwickeln?

2. Welches sind die bedeutendsten Belastungsfaktoren für die Konjunktur im nächsten Jahr?

3. Was für ein Wirtschaftswachstum erwartet uns mittelfristig?